【你有 童年情感忽視 嗎?】不是每位父母,都能夠愛著自己的孩子

文/ 吳東彥諮商心理師

.

你有童年情感忽視嗎?先回答以下幾個問題:

■ 你在家很少經歷到家人之間的親密或溫暖時刻

■ 你很少得到家人的安慰或情感支持

■ 你在家中很少被問到你的感受

■ 你很少被家人理解或傾聽

■ 你覺得在家中被忽略了

■ 你在家中無法表達真正的情感

■ 你很少被鼓勵表達情緒與感受

■ 你很少得到父母或家人的情感認可

.

如果大部分的回答,都是 YES! 那麼你遭受到的,就很有可能是童年情感忽視喔!

那麼,什麼是童年情感忽視呢?這是指:「孩子的情緒與情感需求時常被父母漠視或忽略。父母不會在意或問起孩子的感受,也不會在情感層面與他們有所連結。」

.

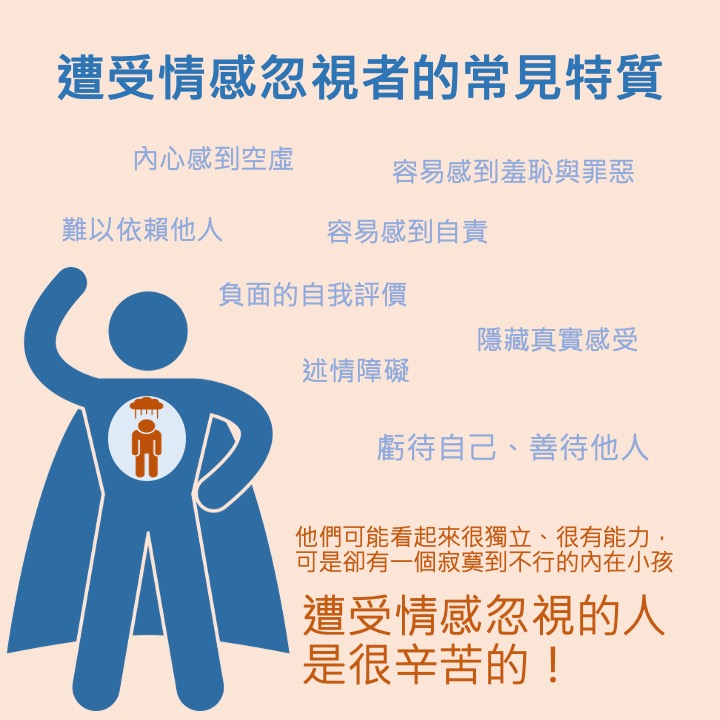

遭受童年情感忽視的人,很可能會出現這些症狀:

■內心感到空虛

■容易感到羞恥與罪惡

■難以依賴他人

■容易感到自責

■負面的自我評價

■隱藏真實感受

■虧待自己,善待他人

■述情障礙:沒有辦法去覺察、了解,甚至是描述自己的情緒。

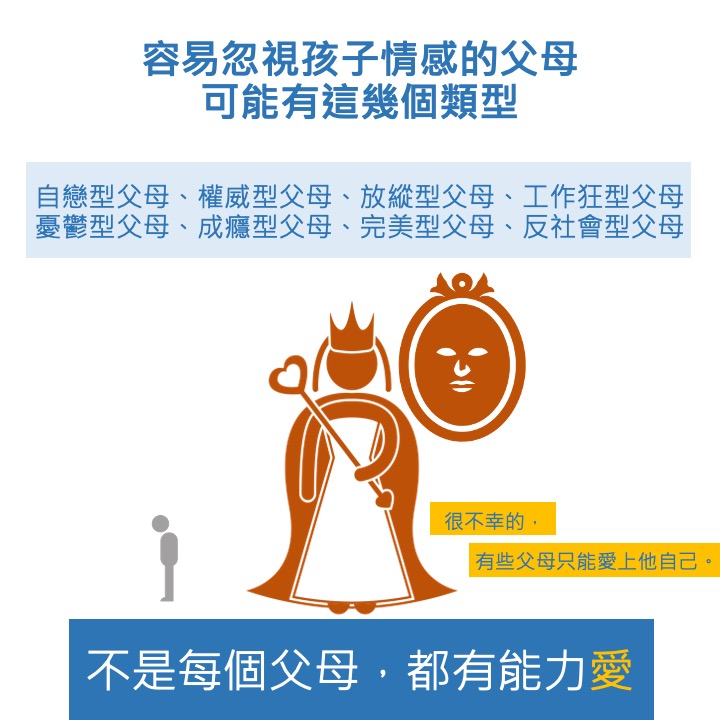

什麼樣的父母容易忽視孩子的情感?

通常,會忽視孩子情感的父母,可以歸類為幾種類別,分別是:

自戀型父母、權威型父母、放縱型父母、工作狂型父母、憂鬱型父母、成癮型父母、完美型父母、反社會型父母

■自戀型父母:

這類型的父母,自尊極度脆弱。遇到衝突時常常認為是別人的錯,並且只能愛自己,也會希望孩子要盡可能表現得好,不要丟自己的臉。

■權威型父母:

凡是按照規矩、一板一眼,以一種沒有彈性且不可妥協的規定來養育孩子。他們期待孩子要按照規定行事,不准詢問原因,也不會解釋規則背後的理由,只要孩子不服從,就會給予嚴厲的懲罰。

■放縱型父母:

與權威型父母相反,他們只希望孩子快樂,但是某種程度卻沒有為教養孩子負起責任。在孩子眼裡,父母親通常非常慈愛,因為他們很少跟孩子發生衝突,很少對孩子說不。不過這是因為這些家長本身並不知道如何面對跟處理衝突。

■工作狂父母:

這類型父母的工作時間很長,總是沈迷在自己的工作中,沒有辦法給孩子足夠的關注,或是去理解孩子有什麼樣的需要與感受。一般來說,大家比較不會同情工作狂父母的孩子,因為他們擁有一個成功的父母、寬裕的家庭經濟,以及高級的物質享受。但是這些孩子的情感往往沒有那麼被看重。

■憂鬱型父母:

這類型父母通常沒有足夠的精力或熱情來教養孩子。他們的能量很低,擔心自己沒有辦法把事情做好,沒辦法給孩子什麼東西,沒有辦法參與家庭生活。憂鬱型父母通常沒辦法給孩子安慰與鼓勵,這些孩子也不知道怎麼調適自己,以至於在青春期會尋求藥物或酒精的安慰

■成癮型父母:

成癮包含了:賭博、購物、網路、煙癮、酒癮、手機成癮等。他們傾向把時間耗費在這些活動上面,這會讓孩子們誤以為,這些事情的重要性比自己都來得重要。

■完美型父母:

這類型父母親通常會希望自己在他人眼裡看起來是完美的。此外,他們很少對孩子感到滿意,他們會不斷施壓給孩子,期待孩子在各方面都要表現的完美。但這往往會犧牲掉孩子的自尊與自信。

■反社會型父母:

反社會型父母比較沒有同情心。因為缺乏同情心,所以他們傷害了孩子之後,卻又可以表現得若無其事,表現出一副你不應該覺得受傷的樣子。

.

跳脫情感忽視的影響:成為自己的父母

若你的父母親因為自身的議題與困難,長期忽視了你的情感,進而對你的生活與親密關係產生了影響。雖然我們很難以改變過去的生命經驗,甚至難以改變父母親的性格與教養習慣,但是我們可以從自己做起。#既然他們無法成為我們情感上的父母,#那麼我們可以試著當自己的父母。

對於長期被情感忽視的人來說,情緒往往會帶來極大的負擔,因為他們的父母親並沒有教導他們如何去面對、處理自己的感受。因此,我們首先需要先學會肯定一件事情:#情緒是很有價值的!情緒會告訴我們應該以什麼方式應對各種場景,例如:恐懼的時候我們要逃跑、生氣可以教我們如何保護自己、失落會提醒我們是否失去了重要的東西等等。簡單的說,我們的情感會幫助我們適應環境,知道如何因應自己的生活現況。

在肯定情緒的價值後,我們要學著辨識自己的感受。否則,根據研究與文獻顯示,若是我們持續壓抑自己感受時,這些感受便會成某些身體症狀,例如:頭痛、胃痛、失眠,或是莫名的焦慮恐慌等。因此,試著辨識心中的感受,並且告訴自己:「我覺得我很難過」、「我覺得我很無助」、「對這件事情我覺得非常的憤怒」等等。在辨識後,我們可以在心中告訴自己:「我有這些感覺,我也接受這些感覺」。

不過,需要留意的是,這邊的「接受」,並不代表我們可以肆無忌憚、不計較後果地表達任何的感受。例如:生氣了就對人咆哮,或是對人展開攻擊。或是感到悲傷時,在不適合的場合哭泣。這邊的接受指的是「內心的接受」。我們在學習辨識、接受自己的感受時,仍然需要考量外在環境是否能夠允許、接受我們的情緒。否則,一味的表現出自己的感受,有時往往會讓自己再度受挫,或是無形中破壞了自己與他人的關係。

最後,則是找到幾個讓我們感到安全的練習對象,嘗試在關係中,分享自己的感受。透過一次又一次的練習,或許可以逐漸讓我們更加熟悉如何覺察、辨識以及表達自己的感受。